충무공 이순신 장군 유적지

-

이순신 장군이

삼도수군통제사의 직무를 수행했던

제승당 -

사적 제 113호 임진왜란 당시 충무공 이순신장군이 본영을 설치하고 삼도수군통제사의 직무를 수행하던 곳이다.

한반도 전역을 전쟁터로 만든 임진왜란을 종식시키는데 가장 큰 공을 세운 이순신 장군은 한산대첩 후인 1593년(선조 26년) 한산도애 충청ㆍ전라ㆍ경상의 3도 통제영을 설치하였으며 그로 인해 현재의 통영이라는 지명의 유래가 되었다.

실제 이순신 장군은 한산도 제승당에서 난중일기의 2/3를 써내려갔다고 한다.한산대첩을 살펴보자.

때는 1592년(선조25년), 통영과 거제 사이 좁은 물길 견내량에 왜선 70여 척이 정박한다.

이순신 장군은 왜군을 공격하다 도망가는 것처럼 꾸며 그들을 한산도 앞바다로 나오도록 유인한다.

추격해오는 왜군들이 한산도 앞바다로 나오자 충무공은 반격명령을 내린다.

이때 쓰인 전법이 그 유명한 ‘학익진’이다.

이름 그대로 학이 날개를 편 모양의 진을 치고 적을 공격하는 전술로 고도의 기술과 훈련을 필요로 한다.

결과는 대승리. 한산대첩의 승리로 조선 수군은 남해 해상권을 장악한다.

- 한국관광공사 블로그 내용 中 -

한산대첩 기념비

-

이순신 장군의

업적을 기리며 세운

한산대첩 기념비 -

충무공 이순신 장군의 한산대첩을 기념하기 위해 세운 기념비이다.

고(故) 박정희 대통령이 1979년 ‘閑山大捷記念碑’라고 비석의 제목을 썼고 시조작가 이은상 선생이 비문의 내용을 지었으며 서예가 김봉근 선생이 비문의 내용을 썼다.

거북선을 본떠서 좌대위에 만든 비석의 웅장함에서 남해바다를 수호했던 이수신 장군의 위대함을 느낄 수 있다.

추봉 포로 수용소

-

한국전쟁

아픈 과거를 돌아보는 추봉 포로 수용소 -

한국전쟁(1950.6.25 ~ 1953.7.27) 당시 유엔군에 포로가 된 공산군을 수용하던 거제포로수용소가 수용 규모를 넘어서자 입지 조건이 좋은 추봉도에 1만여 명의 공산 포로들을 격리 수용하였으며 유엔의 지휘 사령부가 위치했던 곳이기도 하다.

수용소 설치 당시 주민들은 인근 마을로 강제소개(强制疏開) 당했다가 휴전협정(1953.7.27)으로 재입주하였으나 망가진 옛 집터와 토지를 원상복구하느라 피땀과 눈물을 쏟아야만 했던 쓰라린 과거를 가지고 있는 곳이기도 하다.

추원, 예곡 마을 일대에는 게양대, 창고, 헬기장, 돌담 등 포로수용소의 잔해가 곳곳에 남아 전쟁의 소용돌이에 휘말렸던 역사를 증언하고 있다.

망산

-

한산도

중심에 위치한 망산 -

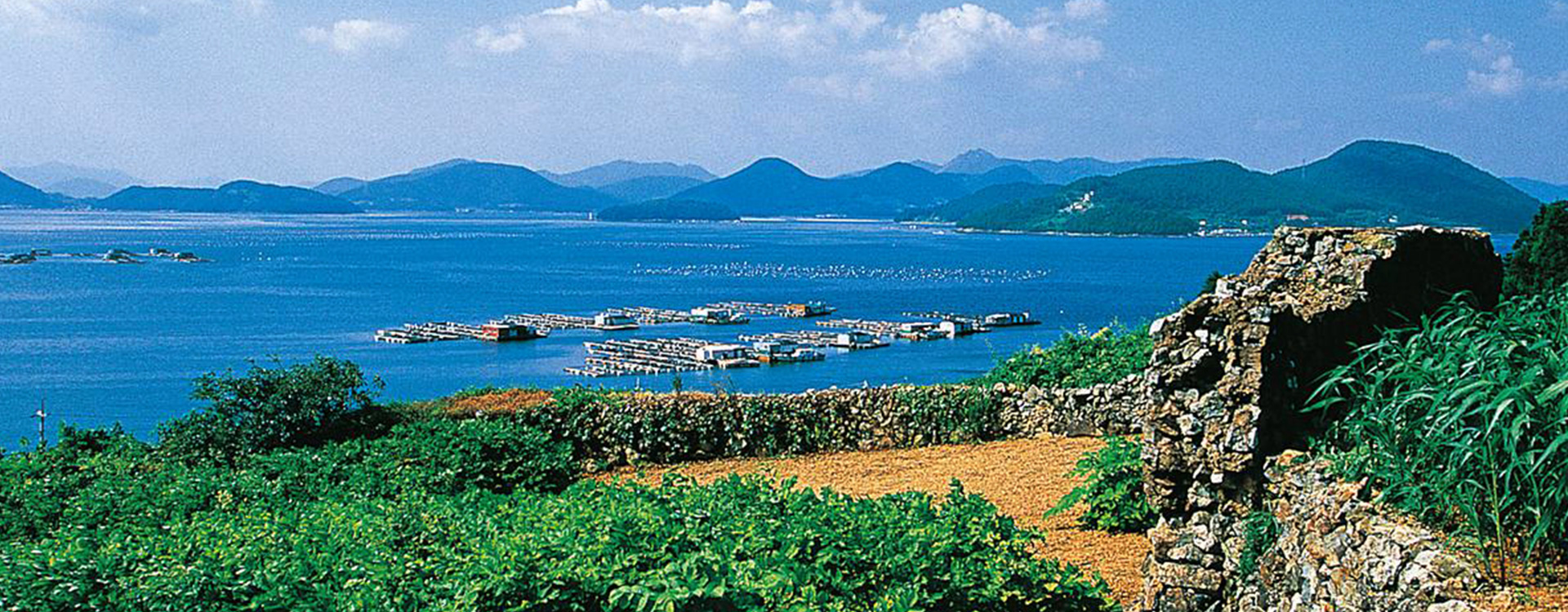

경남 통영시 한산면 한산도에 위치한 망산은 한산도의 최고봉이다.

망은 멀리 내다본다는 뜻을 담고 있지만 또 다른 의미로는 바다를 통해 침입하는 적의 동태를 감시하는 망대 역할을 했다는 의미를 담고 있기도 한다.망산 등산로는 주변에 이충무공 유적지가 산재하고 있어 등산과 유정 탐사를 겸할 수 있는 곳이다.

산정에 오르면 동.서.남으로 점점이 떠있는 한려수도의 수려한 섬뿐만 아니라 한산대첩 구국의 현장을 한눈에 조망할 수 있다.

망산 등산로의 특징은 교통이 편리 할 뿐 아니라 볼거리와 먹거리가 많으며 전국의 송림을 즐길 수 있는 곳이며 도시의 각종 스트레스와 공해를 말끔히 털어버릴 수 있는 가장 안성맞춤인 등산 코스이다.산행코스는 3구간이 있는데 제승당에서 망산 정상으로 거쳐 진두 마을로 내려오는 5.9km 코스로 2시간 정도 소요되는 제1구간과, 제승당에서 망산을 거쳐 야소마을로 이어지는 1.9km 거리, 시간은 1시간 40분이 소요되는 제2구간이 있다.

제3구간은 제승과 망산, 장작지 뒷산, 띠밭 등 장작지 마을로 내려오는 7km 구간으로 3시간 정도가 소요된다.

특히 제3구간중 망산 정상에서 장작지로 이어지는 코스는 사방으로 조망이 탁트인 망산 정상에서 동쪽 방향으로는 거제 가라산을 가로 질러 바다위로 점점이 떠 있는 동백섬과 장사도 등 올망졸망한 섬들과 함께 가오리 형상을 닮은 가왕도, 소매물도와 등대섬, 천연기념물로 지정돼 보호받고 있는 갈매기의 고향 홍도 등이 한눈에 들어오며 아주 맑은 날에는 멀리 일본 대마도까지도 어렴풋이 바라볼수 있다.